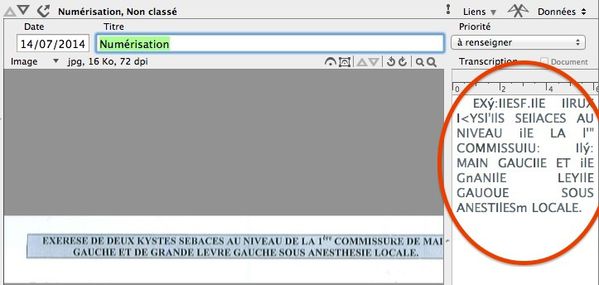

Le 20 août 2014, le Centre national de référence des arboviroses a confirmé l'existence d'un cas autochtone de dengue dans le Var. Le patient est guéri et en

bonne santé. Les premières investigations épidémiologiques suggèrent qu'il s'agit d'un cas unique et isolé géographiquement. ![images-1-copie-1.jpeg]()

La dengue est une maladie fébrile d'origine virale transmise par un moustique. Cette maladie sévit habituellement

dans les régions tropicales et subtropicales du globe car le moustique vecteur, qui appartient au genre Aedes (espèces Aedes aegypti et Aedes albopictus) se multiplie de manière

optimale entre 20 °C et 30 °C. Un cas autochtone de dengue est un cas de dengue qui survient chez une personne vivant dans une zone où le virus de la dengue n'est pas implanté, en dehors de tout

voyage dans un pays où circule ce virus (zone d'endémie de la dengue). La survenue d'un tel cas signifie qu'un moustique métropolitain a été contaminé auparavant en piquant une autre personne

infectée. Les cas de dengue diagnostiqués en métropole dans les 15 jours suivant le retour d'un voyage en zone d'endémie sont des cas dits "importés".

Ce que craignaient les autorités sanitaires est donc arrivé. Une instruction datée du 29 avril 2014 détaille les modalités de mise en oeuvre du plan anti-dissémination de

la dengue mais aussi du chikungunya en métropole. Nous avons rapporté et commenté sa mise à jour dans une nouvelle datée du 1er août 2014. D'après ce plan, le département du

Var est donc passé du niveau 1 (Aedes albopictus implanté et actif) au niveau 2 (Aedes albopictus implanté et actif et présence d'un cas humain

autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou de dengue).

Afin de prévenir toute dissémination du virus, les mesures de surveillance épidémiologique et

entomologique (surveillance des moustiques) sont renforcées. Des actions de démoustication sont en cours autour de la zone de résidence de la personne infectée.

Le risque de développement d'une épidémie est considéré comme faible mais ne

peut être exclu, en raison de l'implantation importante du moustique Aedes albopictus (également appelé moustique tigre car rayé) dans plusieurs départements de France

métropolitaine.

La Direction générale de la santé a alerté les médecins, car ceux-ci

pourraient être amenés à voir en consultation des personnes présentant des symptômes évocateurs de la dengue, maladie à déclaration obligatoire.

Dans les départements du sud de la France où le moustique vecteur est présent, un dispositif spécifique de

signalement des cas suspects et de confirmation biologique existe. Une fiche d'information

sur le diagnostic, le signalement, le traitement et les mesures de prévention est disponible.

Référence![Capture-d-ecran-2014-08-22-a-17.55.34.jpg]()

Lien : https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgs-urgent/inter/detailsMessageBuilder.do?...

01/08/2014 -

Comment empêcher la dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole ?

Une nouvelle version du guide de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en

métropole a été récemment publiée.

Ce guide, élaboré sous l'autorité du Ministère des affaires sociales et de la santé et de la Direction générale de la santé, fait l'objet d'uns instruction

datée du 29 avril 2014.

La première version datait de 2006.

Le plan présenté a pour finalité de s'opposer à la dissémination des virus susceptibles d'être importés en métropole par des sujets infectés.

A l'heure où le virus chikungunya, qui a gagné les Caraïbes fin 2013, s'étend au continent américain, alors que la dengue est présente dans tous les pays des

régions tropicales et subtropicales, l'existence du guide et les principales dispositions du plan antidissémination doivent être connues de tous les professionnels de santé.

Le chikungunya et la dengue

Le chikungunya et la dengue sont deux arboviroses d'évolution généralement favorable, mais qui peuvent se présenter

sous des formes sévères ou compliquées, potentiellement mortelles.

Elles partagent certaines caractéristiques, dont celle d'être transmises par des moustiques du genre

Aedes, principalement Aedes aegypti, mais aussi Aedes albopictus.

Ce dernier étant maintenant présent en France, les mesures de lutte et de protection contre les

moustiques tiennent une place importante parmi toutes celles qui sont présentées dans le plan.

Toutefois, les risques de transmission occasionnés par les actes de soin, la transfusion sanguine ou les

greffes sont également pris en considération.

La surveillance épidémiologique, basée sur le diagnostic des sujets infectés, potentiellement virémiques, et la déclaration

des cas, constitue l'autre volet principal du plan.

Le guide est un document très détaillé qui précise, à l'intention de tous les acteurs concernés (autorités administratives

et sanitaires départementales, organismes de surveillance et de lutte entomologique, professionnels de santé), l'ensemble des actions à mener en fonction de la situation et de son évolution. Nous

n'en donnons ici que les grandes orientations, le guide pouvant par ailleurs être consulté dans son intégralité sur notre site ou celui de la Direction générale de la santé (DGS).

La surveillance des moustiques vecteurs

En France métropolitaine, la surveillance d'Aedes albopictus est assurée du 1er mai au 30 novembre,

période d'activité constatée du moustique. Elle est la responsabilité des Ententes interdépartementales de démoustication (EID) et de l'Agence régionale de santé (ARS) pour la Corse. Le réseau de

surveillance a pour mission de préciser les zones d'implantation du moustique, d'en limiter l'expansion, de mener les enquêtes entomologiques autour des cas de dengue ou de chikungunya déclarés

afin de mener éventuellement une lutte antivectorielle adaptée, de rechercher l'implication d'Aedes albopictus ou d'autres vecteurs éventuels dans l'apparition de cas d'infection

autochtones.

Dans les départements où la présence permanente d'Ae. albopictus est déjà signalée (niveau albopictus 1,

voir ci-dessous), les modalités de la surveillance et des traitements sont définies par arrêté préfectoral. Partout en métropole, des enquêtes entomologiques périfocales sont menées dès que des

cas suspects ou confirmés de chikungunya ou de dengue sont signalés. Lorsqu'elle est nécessaire, la destruction des moustiques envisagée dans ce cadre ne relève pas de la loi n° 64-1246 du 16

décembre 1964 et du régime Natura 2000. Un contact est toutefois établi avec la structure Natura 2000 afin de minimiser l'impact sur l'environnement.

La surveillance épidémiologique de la dengue et du chikungunya

La surveillance épidémiologique de ces maladies est adaptée en fonction du risque vectoriel ; elle vise à

prévenir ou limiter la transmission interhumaine des virus du chikungunya et de la dengue dans les zones où les moustiques vecteurs sont présents, pendant leur période d'activité.

Elle implique les professionnels de santé (médecins, biologistes …) qui bénéficient à cet effet, de la

part de leur ARS, d'une information et d'une sensibilisation ciblées. Elle est basée sur une déclaration des cas accompagnée pour ces deux maladies, comme le prévoit le code de santé publique,

des données individuelles (identité, adresse de résidence) nécessaires pour la mise en œuvre de mesures de prévention de la transmission (enquête périfocale, démoustication

éventuelle).

La transmission de données nominatives est effectuée dans le cadre de l'article R. 3113-5 du code de la

santé publique. Dans le courant de la saison 2014, un protocole sécurisé autorisé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) viendra faciliter l'échange de données

confidentielles entre le logiciel d'épidémiologie de l'Institut de veille sanitaire (InVS) VOOZARBO et le logiciel de lutte anti-vectorielle de la DGS SI-LAV.

Les cas suspects importés et les cas confirmés autochtones de dengue et de chikungunya doivent être

signalés, et tous les cas confirmés doivent être notifiés par le médecin ou le biologiste responsables du signalement (fiche Cerfa n° 12686*02 pour la dengue et Cerfa n°

12685*02 pour le chikungunya). Les procédures de signalement et notification peuvent être suspendues par arrêté ministériel en cas de situation épidémique (niveau albopictus 5b). Le suivi des

cas est alors assuré par l'InVS avec d'autres outils que la notification.

Le signalement des cas suspects repose sur des critères cliniques et épidémiologiques (situation dans la

zone de séjour avant arrivée en métropole) très proches pour les deux maladies.

La confirmation biologique doit être très rapide dans les zones où existe un risque de transmission pour

préserver l'efficacité des mesures sanitaires qui suivront la notification. Elle est effectuée par les laboratoires d'analyse médicale disposant des techniques adéquates, sérologie ou RT-PCR.

Depuis mai 2014, la RT-PCR, qui permet un diagnostic précoce, est prise en charge par l'assurance maladie si la demande est accompagnée des éléments cliniques requis par la nomenclature des actes

de biologie médicale.

Le centre national de référence (CNR) des arboviroses assure sa mission de conseil auprès des

laboratoires de biologie médicale ; il est destinataire des échantillons biologiques adressés à ces laboratoires, qu'ils soient positifs ou négatifs lorsque le résultat négatif est en décalage

avec les signes cliniques, afin d'assurer le suivi des arboviroses dont il est chargé.

Les critères de confirmation des cas diffèrent quelque peu pour le chikungunya et la dengue, en raison de différences cliniques (un épisode de chikungunya

semble conférer une protection à vie, alors qu'il est possible de faire plusieurs fois la dengue puisqu'il existe 4 sérotypes du virus et pas de protection immunitaire croisée) et techniques (on

dispose pour la dengue d'un test de détection d'antigène précoce et spécifique).

Un cas de chikungunya est considéré biologiquement confirmé s'il présente des IgM spécifiques, une séroconversion ou une RT-PCR positive. Pour la dengue, les

mêmes critères sont applicables, mais la confirmation peut également être apportée par une élévation des IgG spécifiques entre deux prélèvements distants d'au moins 10 jours (infection

secondaire) ou par la détection de l'antigène NS1 (ce dernier test peut manquer de sensibilité ; il doit être complété par une RT-PCR en cas de négativité alors que le tableau clinique est

évocateur).

Pour mettre en oeuvre un plan de lutte, des niveaux de risque sont définis

Les données entomologiques et épidémiologiques permettent d'établir, par département, des niveaux de

risque auxquels correspondent des listes d'actions à entreprendre et d'acteurs impliqués.

A ce jour, les départements où Aedes albopictus est implanté sont situés dans les régions du sud du pays

: Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Corse. Le plan s'applique cependant à tous les départements, en fonction de la situation entomologique

locale, susceptible d'évoluer, et de la situation épidémiologique. Les niveaux de risque sont au nombre de 5. Les niveaux albopictus 0 et 1 sont définis sur les seuls critères entomologiques,

alors que les niveaux albopictus 2 à 5 sont définis par des critères de surveillance humaine.

Niveau albopictus 0 :

- 0a absence d'Aedes albopictus.

- 0b présence contrôlée d'Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre.

Niveau albopictus 1 : Aedes albopictus implanté et actif.

Niveau albopictus 2 : Aedes albopictus implanté et actif et présence d'un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de

chikungunya ou de dengue.

Niveau albopictus 3 : Aedes albopictus implanté et actif et présence d'un foyer de cas humains autochtones. Définition d'un « foyer » : au

moins deux cas groupés dans le temps et l'espace.

Niveau albopictus 4 : Aedes albopictus implanté et actif et présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones (foyers distincts sans lien

épidémiologique ni géographique entre eux).

Niveau albopictus 5 : Aedes albopictus implanté et actif et épidémie.

- 5a répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà individualisés.

- 5b épidémie sur une zone élargie avec un taux d'attaque élevé qui dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour

les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d'action.

Au niveau départemental, la coordination des actions menées par l'ensemble des organismes impliqués est

assurée par la préfecture.

Le préfet s'appuie pour cela sur une cellule départementale de gestion à laquelle participent l'ARS, la structure chargée de la surveillance entomologique et de

la démoustication, les établissements de santé, collectivités territoriales et autres professionnels concernés.

La coordination nationale est assurée par la DGS, qui prend notamment les décisions relatives aux changements de niveaux du plan à partir du niveau 1, aux

mesures de gestion appropriées à chaque niveau de risque en fonction de la situation entomologique et épidémiologique et, à partir du niveau albopictus 5, à la délimitation des foyers actifs de

transmission. Dans ce rôle, la DGS peut consulter divers organismes : agences de sécurité sanitaires (notamment l'InVS, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

[ANSM] et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail [ANSES]), instances spécialisées (CNR, structures chargées de la surveillance entomologique

et de la démoustication, le Centre National d'Expertise sur les Vecteurs [CNEV]).

Pour la mise en application des mesures décidées, outre les organismes déjà cités, elle peut mobiliser la Direction générale de la prévention des risques, la

Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, les EID et tout acteur dont la contribution est jugée opportune.

Information des professionnels de santé et du grand public

Le document entré en application le 30 avril présente une organisation détaillée du dispositif mis en

place pour chaque niveau de risque.

Une place importante est faite à l'information. Celle-ci vise particulièrement les médecins libéraux, les

médecins hospitaliers et les directions d'établissements de soin afin de les sensibiliser aux modalités de diagnostic et de déclaration des cas suspects, ainsi qu'à la nécessité du renforcement

des mesures de précautions standard lors des soins afin d'éviter tout accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale.

A la fin du document, un paragraphe intitulé "Repères pratiques" présente les notions qu'il est important

de connaitre sur les aires de répartition, la clinique et le diagnostic du chikungunya et de la dengue, sur la gestion des risques associés aux éléments et produits du corps humain pouvant

provenir de sujets infectés, tels que greffons et produits sanguins.

Les modalités de la prise en charge des patients, fonctions de la forme clinique et du contexte

épidémiologique, sont présentées. Dans leur majorité, les cas de dengue ou de chikungunya vont relever d'un maintien à domicile auquel tous les professionnels de santé concernés doivent pouvoir

contribuer. Ils doivent à cet effet connaitre les attitudes à adopter pour traiter les patients et rassurer ou protéger leur entourage (protection contre les vecteurs si ceux-ci sont présents),

et savoir identifier les signes indiquant la nécessité d'une hospitalisation.

Les mesures applicables pour la protection personnelle contre les vecteurs et la lutte anti-vectorielle sont

présentées de façon pratique et détaillée, ainsi que les outils d'information et de sensibilisation adressés à différents publics, professionnels de santé, voyageurs, scolaires ou grand

public.

Le site MedecineDesVoyages.net contribue à

l'information des professionnels de santé et des voyageurs ainsi qu'à la bonne application des mesures préventives en personnalisant les recommandations et les conseils selon la région visitée et

selon les caractéristiques individuelles de chaque voyageur.

Source : Instruction DGS/RI1 no 2014-136

du 29 avril 2014 mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en oeuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

inscription cliquez

inscription cliquez